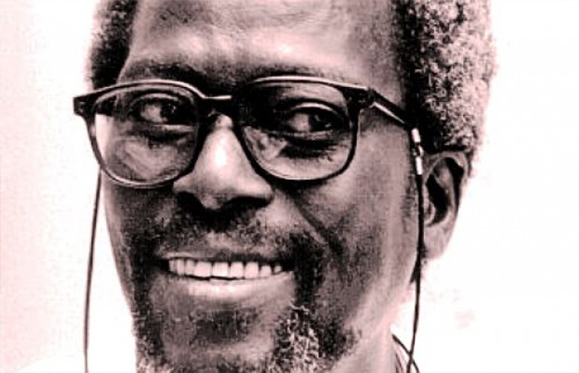

Djibril Diop Mambety (Foto: Divulgação)

O cinema africano é recente. Não aquele que narra as mazelas de determinado país com olhos externos, mas o que conta com veracidade as reais transparências de seus cotidianos, crenças e cultura; um cinema feito por realizadores africanos. Em contexto de emancipação política, nasce uma geração preocupada em discursar os efeitos do colonialismo no continente e em exaltar a urgência do fortalecimento das culturas locais frente às culturas colonizadoras. As primeiras produções surgem a partir dos anos 1960 e, embora com dificuldades de realização, vem como um cinema político, carregado de discursos potencializadores de discussões sobre as nefastas facetas do colonialismo.

São nomes importantes os de cineastas como o senegalês Sembene Ousmane, a guineense Flora Gomes e do mauritano Med Hondo. O aparecimento de imagens produzidas por africanos vem como resposta a tudo o que é colonial, inclusive ao próprio cinema: entre as décadas de 50 e 60, a França inaugura o movimento moderno nouvelle vague, corrente cinematográfica arredia aos parâmetros estabelecidos pelo cinema clássico americano. O cinema africano desabrocha no mesmo momento e esse, arisco ao que remete ao imperialismo, se desloca de tudo o que há ao seu norte espacialmente, inclusive do rebelde e inovador movimento francês.

Djibril vai longe ao ser o primeiro a quebrar com padrões estéticos na cinematografia africana. (Foto: Divulgação)

Inserido também no contexto de descolonização, Djibril Diop Mambéty, cineasta senegalês, tem sua reputação conquistada pela irreverência das imagens produzidas. Nasce em 1945, forma-se como ator e realiza seu primeiro curta-metragem em 1969. Em 1973, o cineasta dirige Touki Bouki, longa-metragem de relevância significativa por uma temática caracterizada pela fuga da linearidade que se espera em narrativas de cinema. Com uma filmografia curta, Djibril Diop Mambéty conquista notoriedade por trabalhar com questões recorrentes da situação política e social do continente e conseguir faze-lo a partir de signos não convencionais, que se categorizam como um cinema experimental.

Touki Bouki é um filme sobre a agressão do passado interferindo na mentalidade do presente; conta, a partir de digressões a história de Mory, a história de um jovem africano que foi pastor na infância e que, crescido, tem a ambição de morar na França. O filme perpassa as saudades do rebanho, a impossibilidade de continuar sendo pastor (visto que o matadouro industrial tomou conta da região), e o sonho de morar em Paris. Em si, a narrativa de Touki Bouki não domina o espectador pela história ali contada, mas sim pela contingência de imagens e sons que se desdobram em um ar mítico e de unidade cultural poucas vezes vista.

Touki Bouki é um filme sobre a agressão do passado interferindo na mentalidade do presente. (Foto: Divulgação)

No entanto, o grande diferencial do filme está na não explicitação; as mazelas deixadas pelo colonialismo em espaços físicos são rarefeitas se pensadas no que se vê em tela. O que se evidencia em bom-tom são os pensamentos intrínsecos na sociedade, que não percebe os fantasmas que carregam. Um desejo de ascensão e transformar-se em seus próprios agressores, o desejo de morar em Paris sem saber exatamente o porquê.

Embora situado no mesmo momento dos cineastas africanos politicamente engajados, Djibril Diop Mambéty carrega consigo uma expressão única, que circunscreve discursos igualmente engajados a partir da não linearidade e da liberdade poética. Evidente que entre as linguagens de cada cineasta africano existe um reflexo pessoal de suas culturas e políticas advindas da particularidade de seus países. No entanto, o senegalês Djibril vai longe ao ser o primeiro a quebrar com padrões estéticos na cinematografia africana, e é com Touki Bouki que consegue impor um comunicado aos seus conterrâneos sem necessariamente filmar imagens expressas das relações coloniais.

width="62" height="65" border="0" />

width="62" height="65" border="0" />

width="75" height="65" border="0" />

width="75" height="65" border="0" />

width="75" height="65" border="0"/>

width="75" height="65" border="0"/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>